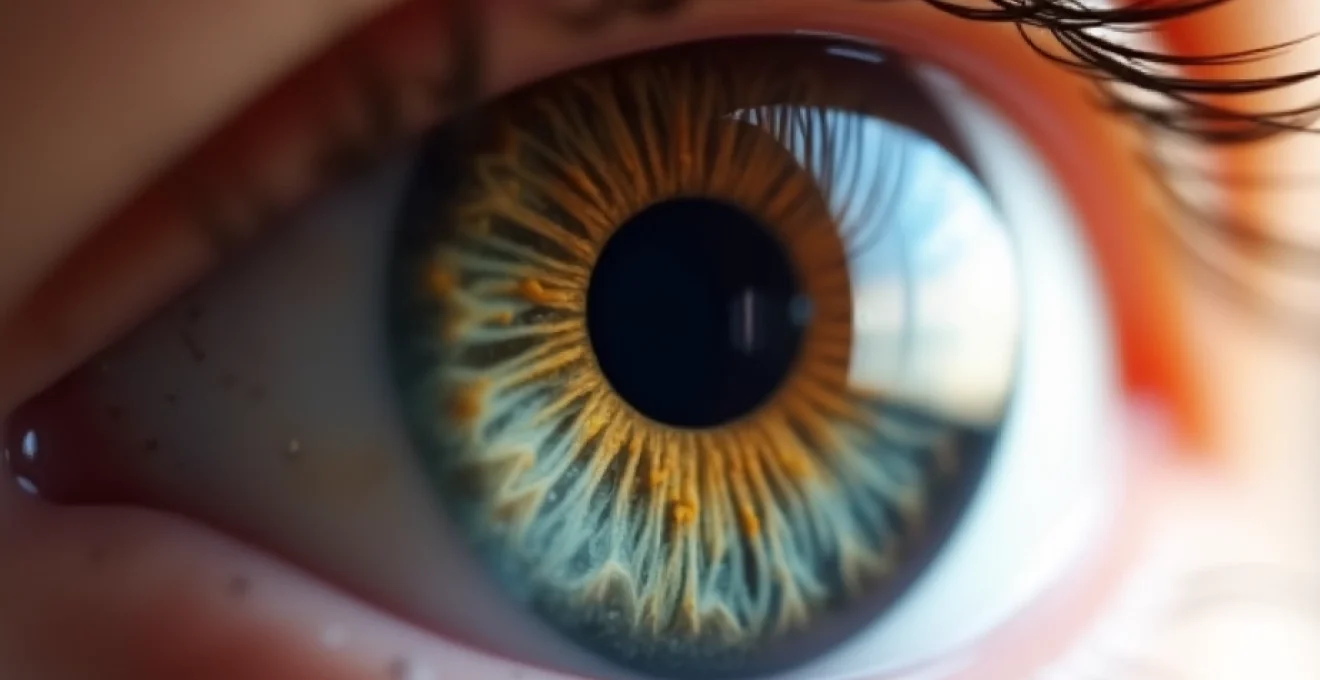

L'apparition d'une tache noire dans le blanc de l'œil d'un nourrisson peut être source d'inquiétude pour les parents. Bien que généralement bénigne, cette manifestation nécessite une évaluation médicale approfondie pour en déterminer l'origine et exclure toute pathologie grave. Les taches oculaires chez le bébé peuvent avoir diverses causes, allant de simples variations anatomiques à des affections plus complexes nécessitant un suivi spécialisé. Comprendre les différentes étiologies et les options diagnostiques disponibles est essentiel pour une prise en charge optimale de ces lésions pigmentées.

Étiologie des taches noires oculaires chez le nourrisson

Les taches noires observées dans le blanc de l'œil des nourrissons peuvent avoir de multiples origines. Dans la majorité des cas, il s'agit de lésions bénignes, mais certaines peuvent être le signe d'une pathologie sous-jacente nécessitant une attention particulière. Les causes les plus fréquentes incluent les naevus congénitaux, les mélanoses oculaires bénignes et, plus rarement, certaines malformations vasculaires.

Il est important de noter que la pigmentation oculaire chez le nouveau-né peut évoluer au cours des premiers mois de vie. Certaines taches peuvent s'estomper naturellement, tandis que d'autres peuvent apparaître progressivement. Cette dynamique rend le suivi ophtalmologique régulier particulièrement crucial durant la petite enfance.

Les facteurs génétiques jouent souvent un rôle dans l'apparition de ces lésions pigmentées. Certaines ethnies présentent une prédisposition plus marquée aux mélanoses oculaires congénitales. De plus, des antécédents familiaux de lésions pigmentaires cutanées ou oculaires peuvent orienter le diagnostic vers certaines pathologies spécifiques.

Diagnostic différentiel des mélanoses conjonctivales néonatales

Face à une tache noire dans le blanc de l'œil d'un bébé, l'ophtalmologiste pédiatrique doit envisager plusieurs diagnostics différentiels. Une évaluation minutieuse permet de distinguer les lésions bénignes des pathologies plus préoccupantes nécessitant une prise en charge rapide. Voici les principales entités à considérer :

Naevus de ota : caractéristiques et prévalence

Le naevus de Ota, également appelé mélanocytose oculo-dermique, est une lésion pigmentaire congénitale qui touche la peau périorbitaire et la sclère. Cette affection se caractérise par une pigmentation bleu-gris ou brun-noir unilatérale, impliquant généralement le territoire du nerf trijumeau. Bien que rare, sa prévalence est plus élevée dans les populations asiatiques et africaines.

Les signes cliniques du naevus de Ota incluent :

- Une pigmentation asymétrique de la sclère

- Une coloration de la peau périoculaire

- Une possible atteinte de la conjonctive et de l'iris

- Une apparition généralement présente dès la naissance ou dans la petite enfance

Le suivi régulier est essentiel car, bien que généralement bénin, le naevus de Ota présente un faible risque de transformation maligne à long terme, notamment en mélanome oculaire.

Mélanose oculaire congénitale bénigne

La mélanose oculaire congénitale bénigne est une affection relativement fréquente chez les nouveau-nés, en particulier ceux à peau foncée. Elle se manifeste par des taches pigmentées plates sur la sclère, généralement bilatérales et symétriques. Contrairement au naevus de Ota, elle n'affecte pas la peau environnante.

Caractéristiques principales de la mélanose oculaire congénitale bénigne :

- Taches plates, de couleur gris-bleu à brun

- Localisation principalement sur la sclère, parfois sur la conjonctive

- Absence d'évolution significative au fil du temps

- Aucun impact sur la vision ou la santé oculaire

Bien que cette condition soit bénigne et ne nécessite généralement pas de traitement, un suivi ophtalmologique régulier est recommandé pour s'assurer de l'absence d'évolution anormale.

Hémangiome choroïdien : signes distinctifs

L'hémangiome choroïdien est une tumeur vasculaire bénigne qui peut se présenter sous forme de tache sombre visible à travers la sclère chez le nourrisson. Bien que rare, cette lésion mérite une attention particulière en raison de ses potentielles complications ophtalmologiques.

Signes caractéristiques de l'hémangiome choroïdien :

- Coloration rouge-orangé à brun foncé visible à travers la sclère

- Localisation généralement unilatérale

- Possible association à d'autres malformations vasculaires cutanées

- Risque de complications visuelles (décollement de rétine, glaucome)

Le diagnostic précoce de l'hémangiome choroïdien est crucial pour prévenir les complications et préserver la fonction visuelle. Un suivi rapproché par un ophtalmologue pédiatrique expérimenté est indispensable.

Syndrome de Sturge-Weber : manifestations oculaires

Le syndrome de Sturge-Weber est une maladie neurocutanée rare qui peut s'accompagner de manifestations oculaires significatives, dont des taches pigmentées sur la sclère. Cette affection congénitale nécessite une prise en charge multidisciplinaire en raison de ses implications neurologiques et ophtalmologiques.

Manifestations oculaires du syndrome de Sturge-Weber :

- Hémangiome choroïdien diffus

- Glaucome congénital ou infantile

- Hétérochromie irienne

- Dilatation des vaisseaux épiscléraux

La présence d'une tache noire dans l'œil associée à un angiome facial caractéristique doit faire suspecter ce syndrome. Un bilan neurologique et ophtalmologique complet est alors indispensable pour une prise en charge optimale.

Examens ophtalmologiques spécifiques pour le dépistage

Face à une tache noire dans le blanc de l'œil d'un nourrisson, plusieurs examens ophtalmologiques spécifiques sont nécessaires pour établir un diagnostic précis et élaborer un plan de prise en charge adapté. Ces examens doivent être réalisés par un ophtalmologue pédiatrique expérimenté, capable d'adapter les techniques aux particularités anatomiques et comportementales des très jeunes patients.

Biomicroscopie à la lampe à fente adaptée aux nourrissons

La biomicroscopie à la lampe à fente est un examen fondamental pour l'évaluation des structures antérieures de l'œil. Chez le nourrisson, cet examen nécessite une adaptation spécifique en raison de la difficulté à maintenir une position stable et de la taille réduite des structures oculaires.

Particularités de la biomicroscopie chez le nourrisson :

- Utilisation de dispositifs de contention adaptés

- Ajustement de l'intensité lumineuse pour éviter l'éblouissement

- Examen rapide mais complet pour minimiser l'inconfort

- Possibilité de recourir à une légère sédation dans certains cas

Cet examen permet d'évaluer avec précision la nature, l'étendue et la profondeur de la lésion pigmentée, ainsi que son impact sur les structures adjacentes comme la cornée et l'iris.

Échographie oculaire haute fréquence

L'échographie oculaire haute fréquence est un outil précieux pour l'évaluation des lésions pigmentées chez le nourrisson. Cette technique non invasive permet d'obtenir des images détaillées des structures oculaires antérieures et postérieures, y compris la sclère, la choroïde et la rétine.

Avantages de l'échographie oculaire chez le bébé :

- Examen indolore et sans contact direct avec l'œil

- Visualisation des structures profondes non accessibles à l'examen clinique

- Mesure précise de l'épaisseur et de l'extension des lésions

- Détection d'éventuelles anomalies associées (décollement de rétine, masses)

L'échographie haute fréquence est particulièrement utile pour différencier les lésions solides des lésions kystiques et pour évaluer leur vascularisation, apportant des informations cruciales pour le diagnostic différentiel.

Tomographie en cohérence optique (OCT) pédiatrique

La tomographie en cohérence optique (OCT) est une technique d'imagerie non invasive qui permet d'obtenir des images en coupe des différentes couches de la rétine et de la choroïde avec une résolution micrométrique. Les avancées technologiques récentes ont permis le développement d'appareils OCT adaptés à l'examen des nourrissons et des jeunes enfants.

Applications de l'OCT pédiatrique dans l'évaluation des taches oculaires :

- Analyse fine de la structure et de l'épaisseur des lésions pigmentées

- Détection précoce d'œdème maculaire ou de décollement séreux rétinien

- Suivi précis de l'évolution des lésions au fil du temps

- Évaluation de l'impact sur les structures rétiniennes adjacentes

L'OCT pédiatrique offre une résolution exceptionnelle et permet de détecter des anomalies subtiles qui pourraient passer inaperçues à l'examen clinique standard. Cette technique est particulièrement précieuse pour le suivi à long terme des lésions pigmentées congénitales.

Prise en charge et suivi des taches noires oculaires infantiles

La prise en charge des taches noires oculaires chez le nourrisson nécessite une approche personnalisée, tenant compte de la nature de la lésion, de son évolution potentielle et de son impact sur la fonction visuelle. Un suivi régulier et une collaboration étroite entre ophtalmologues pédiatriques, pédiatres et parfois dermatologues sont essentiels pour assurer une gestion optimale de ces cas.

Protocole de surveillance ophtalmologique

Un protocole de surveillance ophtalmologique rigoureux est essentiel pour le suivi des taches noires oculaires chez le nourrisson. La fréquence et l'intensité des examens dépendent de la nature de la lésion et des risques associés.

Éléments clés du protocole de surveillance :

- Examen ophtalmologique complet tous les 3 à 6 mois la première année

- Évaluation annuelle ou bisannuelle par la suite, selon l'évolution

- Documentation photographique régulière pour suivre les changements

- Examens complémentaires (OCT, échographie) à intervalles définis

- Éducation des parents sur les signes d'alerte nécessitant une consultation rapide

Ce suivi régulier permet de détecter précocement toute évolution anormale et d'ajuster la prise en charge en conséquence. Il est également l'occasion de rassurer les parents et de répondre à leurs questions.

Indications de la biopsie conjonctivale chez le nourrisson

La biopsie conjonctivale est rarement indiquée chez le nourrisson en raison des risques associés à l'intervention chirurgicale et de la difficulté d'interprétation des résultats histologiques à cet âge. Cependant, dans certains cas spécifiques, elle peut s'avérer nécessaire pour établir un diagnostic définitif ou exclure une malignité.

Situations pouvant justifier une biopsie conjonctivale :

- Croissance rapide ou changement d'aspect de la lésion

- Suspicion de malignité basée sur l'aspect clinique ou l'imagerie

- Lésion atypique ne correspondant pas aux entités bénignes connues

- Nécessité d'un diagnostic précis pour guider la prise en charge thérapeutique

La décision de procéder à une biopsie chez un nourrisson doit être prise de manière collégiale, en pesant soigneusement les bénéfices potentiels et les risques de l'intervention.

Traitements conservateurs versus interventionnels

La plupart des taches noires oculaires congénitales chez le nourrisson ne nécessitent pas de traitement actif, mais plutôt une surveillance régulière. Cependant, dans certains cas, une intervention peut être nécessaire pour prévenir des complications ou améliorer l'aspect esthétique.

Options thérapeutiques selon le type de lésion :

- Surveillance active pour les mélanoses bénignes stables

- Photocoagulation au laser pour certains hémangiomes choroïdiens

- Traitement médicamenteux (bêta-bloquants topiques) pour les hémangiomes superficiels

- Chirurgie excisionnelle dans de rares cas de lésions suspectes ou

compromettantes

- Injection de corticostéroïdes pour réduire l'inflammation dans certains cas

Le choix entre une approche conservative et interventionnelle dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge de l'enfant, la localisation et la nature de la lésion, ainsi que son impact potentiel sur la vision. Une discussion approfondie avec les parents est essentielle pour expliquer les avantages et les risques de chaque option.

Pronostic et évolution à long terme des mélanoses congénitales

Le pronostic des taches noires oculaires congénitales chez le nourrisson est généralement favorable, la majorité des lésions étant bénignes et stables dans le temps. Cependant, une surveillance à long terme reste nécessaire pour détecter toute évolution anormale et assurer une prise en charge optimale tout au long de la croissance de l'enfant.

Facteurs influençant le pronostic à long terme :

- Nature et étendue de la lésion initiale

- Âge de l'enfant au moment du diagnostic

- Présence ou absence de syndromes associés

- Adhérence au protocole de suivi ophtalmologique

La plupart des mélanoses congénitales bénignes restent stables ou s'atténuent progressivement avec l'âge. Certaines lésions, comme les naevus de Ota, peuvent s'assombrir ou s'étendre légèrement pendant l'adolescence, nécessitant une vigilance accrue durant cette période.

Dans de rares cas, notamment pour les lésions étendues ou atypiques, un risque faible mais réel de transformation maligne existe à l'âge adulte. C'est pourquoi un suivi ophtalmologique régulier tout au long de la vie est recommandé, même pour les lésions initialement considérées comme bénignes.

L'impact psychosocial des taches oculaires visibles ne doit pas être négligé. Un accompagnement psychologique peut être bénéfique, en particulier à l'approche de l'adolescence, pour aider l'enfant à gérer les éventuelles questions ou remarques sur son apparence.

En conclusion, bien que la découverte d'une tache noire dans le blanc de l'œil d'un nourrisson puisse être source d'inquiétude, le pronostic est généralement excellent avec une prise en charge adaptée. La clé réside dans un diagnostic précoce, un suivi régulier et une approche multidisciplinaire impliquant ophtalmologues pédiatriques, pédiatres et, si nécessaire, psychologues. Cette démarche globale permet d'assurer non seulement la santé oculaire de l'enfant, mais aussi son bien-être général à long terme.